Organoid Biobank

类器官疾病模型库

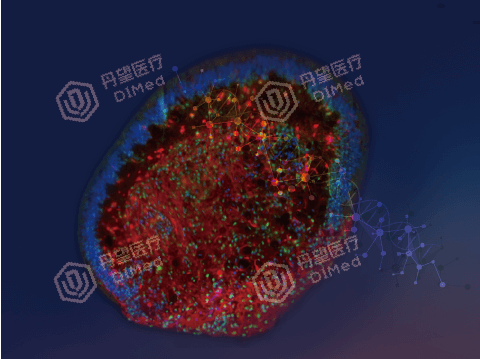

体外评估药物神经毒性的脑类器官模型已成为革新传统毒性测试方法的重要工具。传统神经毒性评估依赖动物模型或二维细胞培养系统,但动物实验存在种属差异大、成本高昂等问题,而二维细胞模型难以模拟人脑的三维结构和细胞间复杂相互作用。人脑类器官通过3D培养技术,能够高度模拟人脑早期发育的微环境,并形成具有功能性的神经元网络和突触连接。

类器官是利用成体干细胞或多能干细胞在体外进行3D培养以形成具有近似器官功能和组织结构,具有一定极性的多细胞结构。

丹望医疗利用人类脑组织成功构建了功能性人脑类器官,实现了自组织三维结构的形成,保留了脑区特异性,对比iPSC来源的类脑显著提升了与人脑的相似性,具有成熟度高、低异质性等显著优势。

模型应用

人脑类器官为评估环境污染物(如农药、微塑料)及药物的神经毒性提供了高灵敏平台,减少了实验动物的使用,符合“3R原则”(替代、减少、优化),同时支持高通量筛选。类器官在药物暴露后可通过活细胞成像、代谢活性检测等快速评估毒性效应,显著提升研发效率。未来可通过结合微流控芯片、多器官共培养系统及人工智能分析,进一步提升模型的生理相关性和预测能力。

核心优势

体内一致性更高

• 人脑组织块体外培养,自组织三维结构,避免种属差异;

• 保留人脑区特异性,细胞组成、成熟度、多样性等方面均与人脑更相似,可分泌组织细胞外基质(ECM)。

体内一致性更高

• 稳定性、重复性、快速性、高通量

• ≥8个月的长期稳定培养验证;

• 病理验证大脑区域特征、单细胞测序验证细胞多样性、电生理检测验证功能性突触的形成;

• 扩增速度快,便于实现大规模毒性筛选;便于动态观察与干预。

合规性

• 严格遵循组织来源伦理规范;

• 减少了实验动物的使用,符合“3R原则”(替代、减少、优化)。